民吉について

更新日:2025年7月4日

ID番号: 54730

民吉について

加藤民吉は、明和8年(1771)2月20日に、瀬戸の窯屋である大松窯の次男として生まれました。

民吉が生きた時代、掟により窯屋を継ぐことができるのは長男だけでした。民吉は次男であったため窯屋を継ぐことが出来ず、当時新田開発をしていた熱田で父吉左衛門と共に新田開発に従事します。そんな折、熱田奉行津金文左衛門と出会い、文左衛門が研究していた南京焼(磁器のこと。染付焼とも)の製法を教わることとなります。

文左衛門から磁器の製法を教わった吉左衛門・民吉父子が瀬戸において試し焼きを重ね、大方の物が出来上がると尾張藩に認められるようになりました。そのため、磁器を次男以下の職にすることとなり、民吉は窯屋として瀬戸に戻ります。

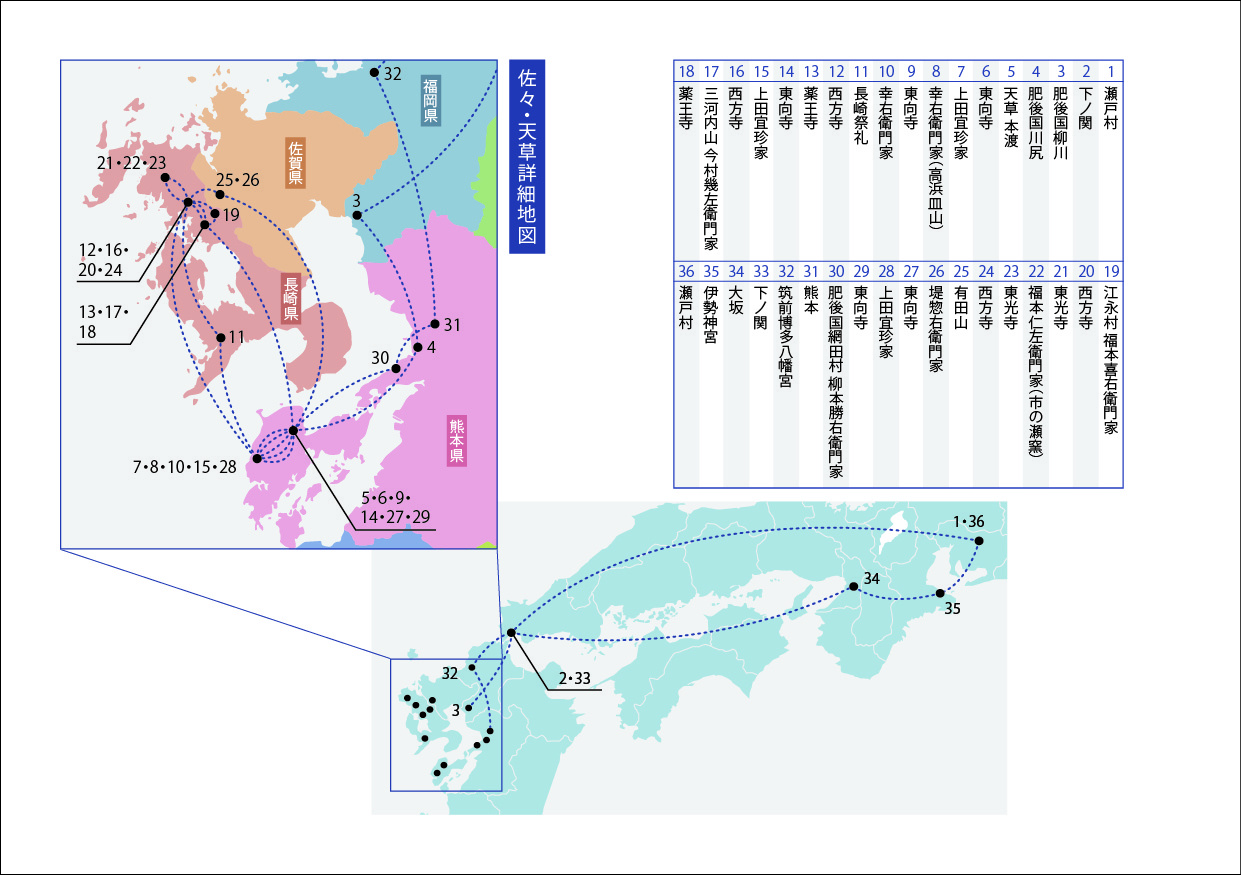

しかし、瀬戸で作り始めた磁器は本場九州に比べると劣っていたため、本場九州の技術を学ぶべしとし、民吉を九州へ遣わすこととなります。そして民吉は瀬戸村・尾張藩から全面的なバックアップを受け九州へ修業に行きました。

はじめ民吉は「天中和尚(菱野村出身の僧侶。天草東向寺の住職)を頼ってきた尾張国の陶工である」と自分の身分を明かしたうえで熊本県天草において窯屋の下男として働きました。その後長崎県佐々等で磁器に関する様々な技法を学んだ民吉は文化4(1807)年に帰国すると瀬戸の磁器生産技術の発展に寄与しました。そして民吉の死後、その功績を称え、「磁祖」として祀られ今日に至ります。

民吉の年譜

| 年号 | 出来事 |

|

明和8年 (1771) |

2月20日、誕生 |

|

享和元年 (1801) |

次男であったため窯屋を継ぐことができず、父吉左衛門とともに 熱田前新田開拓に従事する 染付焼の技術を津金文左衛門から学び、試し焼きのため瀬戸に戻る |

|

享和4年/ 文化元年 (1804) |

民吉、九州へ修業に赴く。東向寺の天中和尚の紹介で天草の上田家 の窯場にて働く |

|

文化2年 (1805) |

佐々(長崎県佐々町)の福本家の窯場にて働く |

|

文化4年 (1807) |

1月7日、福本家に暇乞いする 4月23日、国元より呼状がやってきたため平戸から上田家へ赴く 5月13日、天草出立 6月18日、帰国 |

|

文化5年 (1808) |

一代限り苗字を許され加藤民吉と名乗る |

|

文政7年 (1824) |

5月、民吉の訴えにより、窯神遥拝所取立 7月4日、死去 |

民吉修業マップ

このページに関するお問い合わせ先

文化課(0561-84-1093)